近日,上市,高達千匹馬力的四驅車型價格只有27.98萬元,比小米SU7 Max版雙電機還要便宜2萬元。在當今競爭白熱化的30萬元級純電轎車市場,比亞迪漢L EV與小米SU7的這場較量無疑是焦點所在。

這不僅僅是兩款車產品力的直接碰撞,更是兩種不同技術路線對不同用戶多樣需求的深刻回應。接下來,我們將從平臺架構、動力性能、電池續航、智能駕駛、安全配置及操控調校這六大關鍵方面進行詳細對比,深入剖析兩車的核心差異以及它們各自適用的場景。

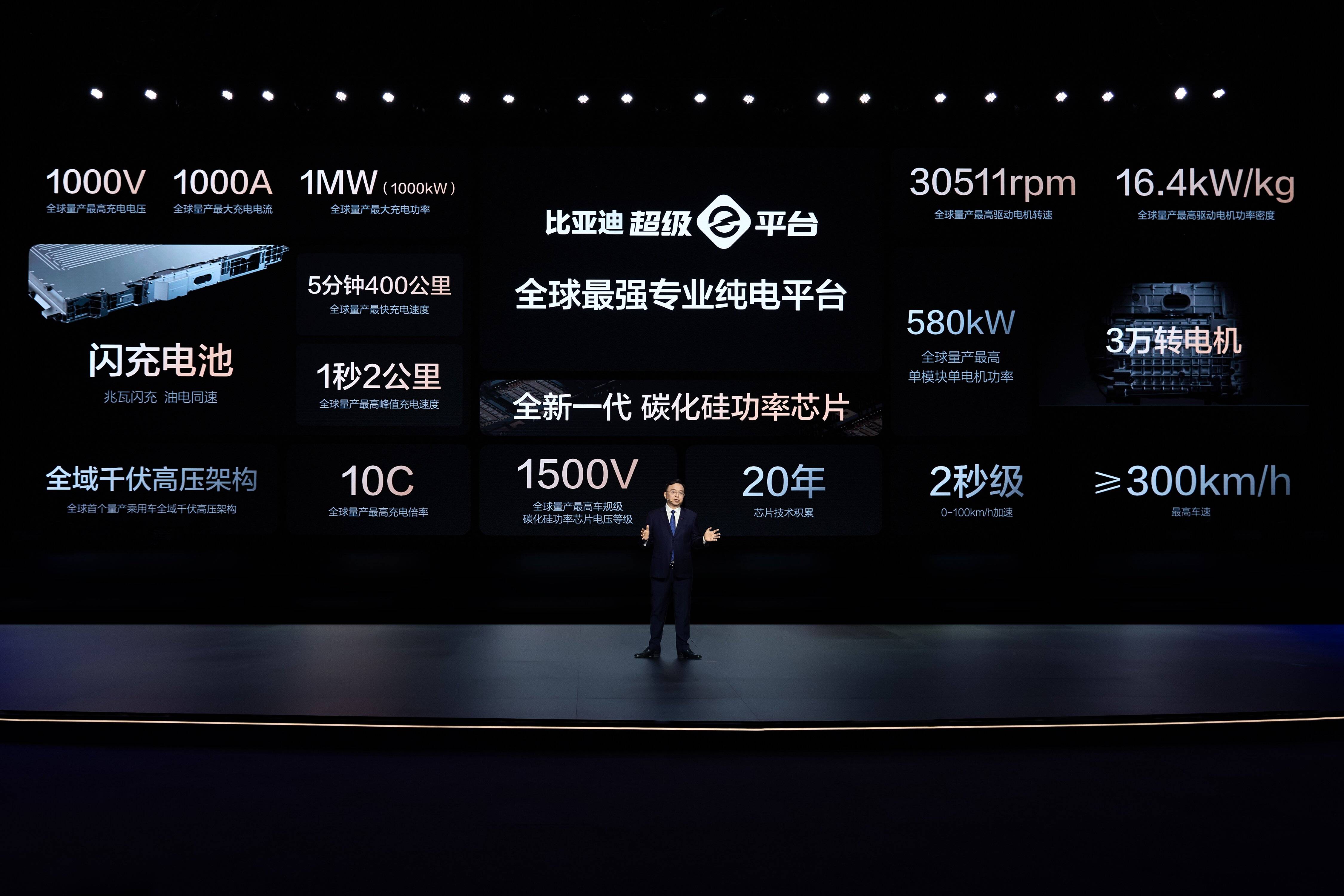

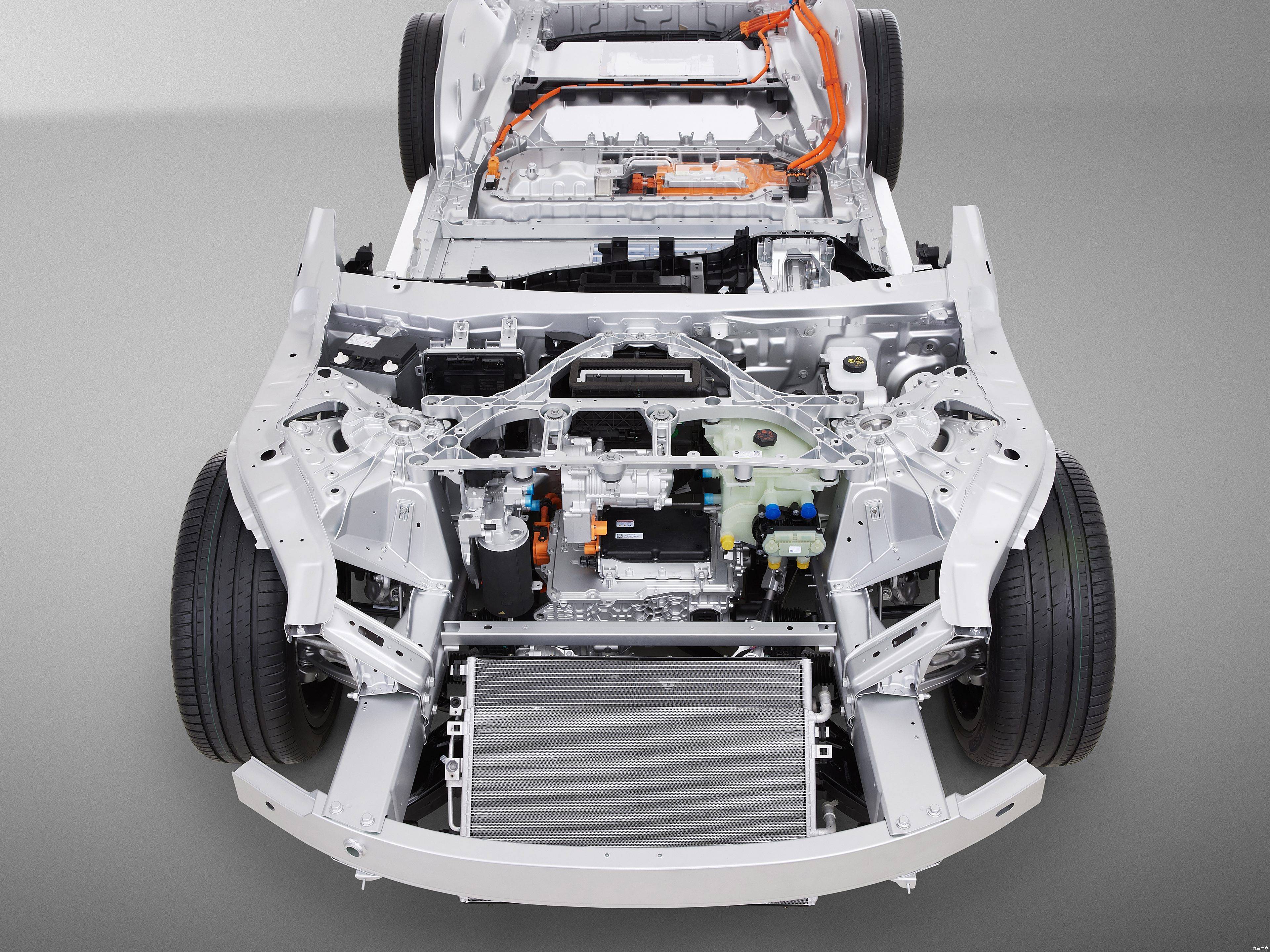

平臺架構:高壓快充與生態互聯的分野

漢L EV基于超級e平臺3.0打造,全域千伏架構是其亮點。1000V高壓平臺與1000kW峰值充電功率,搭配雙槍充電技術,實現“5分鐘補能400公里”的兆瓦級閃充。這對于長途出行的用戶來說,極大地縮短了充電時間,顯著提升了出行效率。同時,冷媒直冷直熱技術讓電池換熱效率提升5倍,既保障了低溫充電的穩定性,又兼顧了高能量密度,即便在寒冷環境下,用戶也能放心使用。

小米SU7則以Xiaomi HyperOS生態為核心,借助澎湃OS達成車機與手機、家居設備的無縫互聯。硬件上的雙Orin - X芯片,算力高達508TOPS,為智能座艙帶來了卓越的交互體驗,精準契合年輕用戶對科技感和便捷生活的追求。

總體而言,漢L EV的快充技術為長途駕駛提供了便利,而SU7的生態整合能力則更能滿足智能家居用戶的需求。

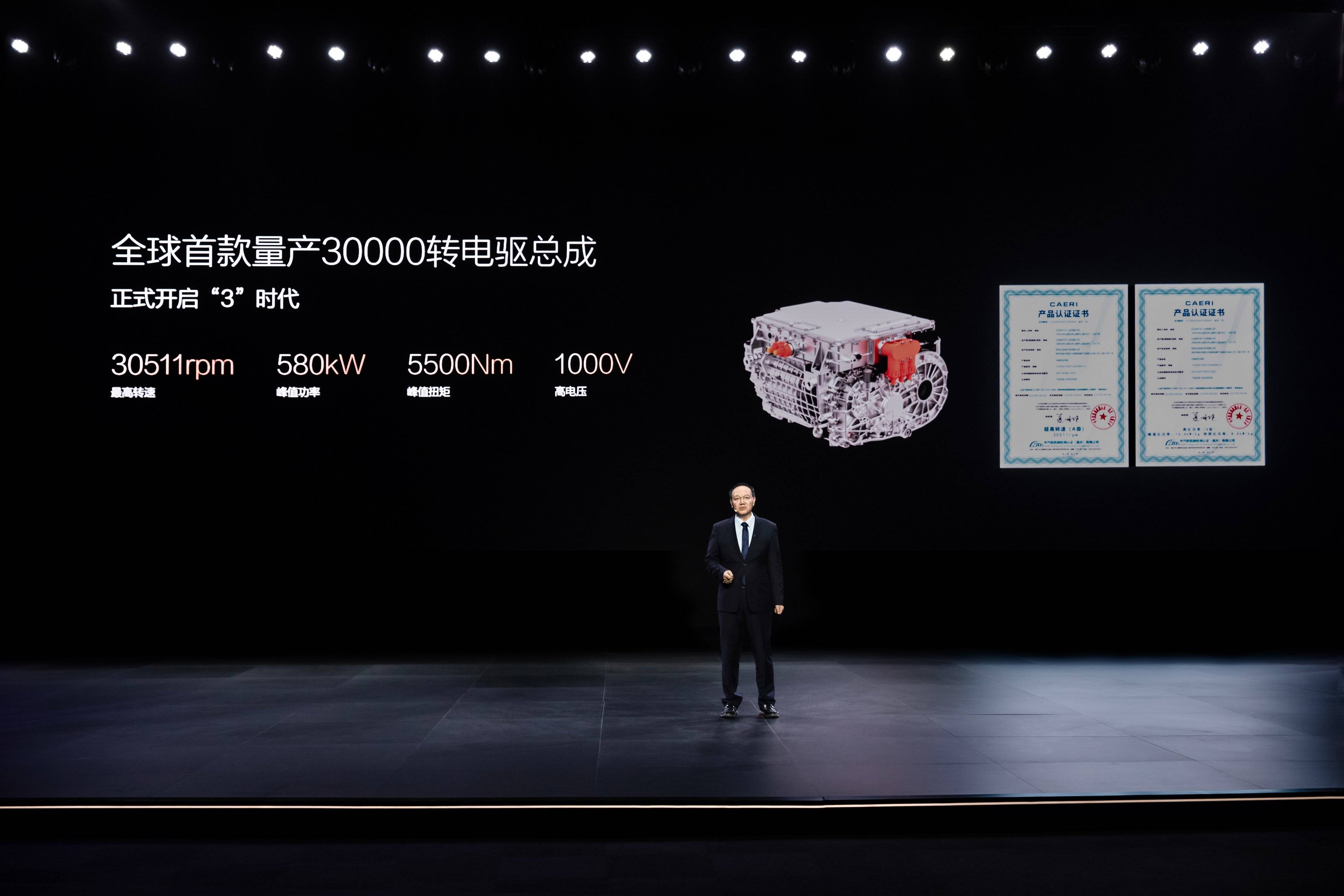

電機性能:極致轉速與均衡效能的角逐

漢L EV的后電機功率高達580kW,最高轉速達到30511轉/分鐘,位居全球量產車第一。零百加速僅需2.7秒,極速可達305km/h,雙電機綜合功率達810kW,動力性能極為強勁。

小米SU7 Max版雙電機總功率為495kW,最高轉速27200轉/分鐘,零百加速2.78秒,極速265km/h。雖然在功率和轉速上稍遜于漢L EV,但得益于輕量化車身,整備質量比漢L低5%,百公里電耗僅13.7度,推重比更優,在能耗方面表現更為出色。

由此可見,漢L EV定義了性能的天花板,適合追求極致速度的性能發燒友;而SU7在能耗與輕量化上取得了更均衡的表現。

電池續航:充電效率與續航里程的權衡

漢L EV搭載磷酸鐵鋰刀片電池,CLTC續航四驅版為601公里,后驅版為701公里。其10C閃充電池對隔膜與內阻進行了優化,在低溫環境下充電效率顯著領先,甚至支持 - 30℃快速補能,有效解決了北方用戶在冬季的充電難題。

小米SU7 Max版配備三元鋰麒麟電池,CLTC續航達800公里,在續航里程上更具優勢。不過,其低溫續航衰減略遜于漢L EV,且800V高壓平臺的充電速度不及漢L的兆瓦閃充。

因此,漢L EV在充電效率上占據優勢,更適合對充電速度有較高要求的用戶;而SU7的長續航則適合長途低頻補能的用戶。

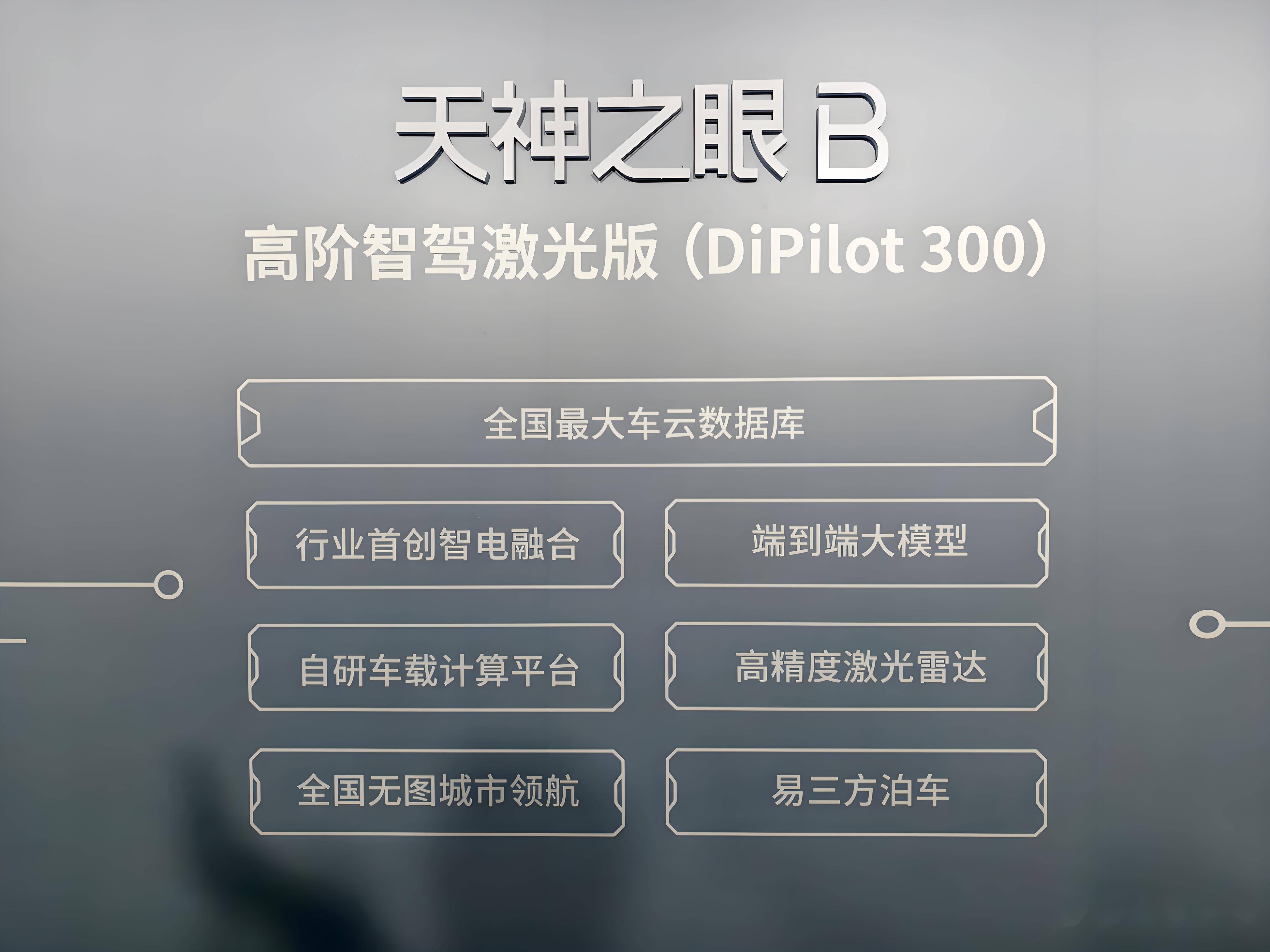

智能駕駛:硬件高配與算法調校的比拼

漢L EV采用天神之眼B系統,與Momenta合作方案,配備了1顆激光雷達、5顆毫米波雷達和12顆攝像頭,能夠支持城市N

OA和代客泊車功能,感知硬件較為全面。

小米SU7搭載全棧自研算法,硬件配置為雙Orin - X芯片、1顆激光雷達和11顆攝像頭,算力同樣達到508TOPS,但毫米波雷達數量比漢L EV少2顆。不過,SU7的全棧自研算法使其在后續的算法迭代上具有更大的潛力。

兩車在智能駕駛方面均達到了L2 +級,漢L EV的感知硬件優勢明顯,而SU7的算法迭代潛力更值得期待。

安全配置:電池防護與主動安全的保障

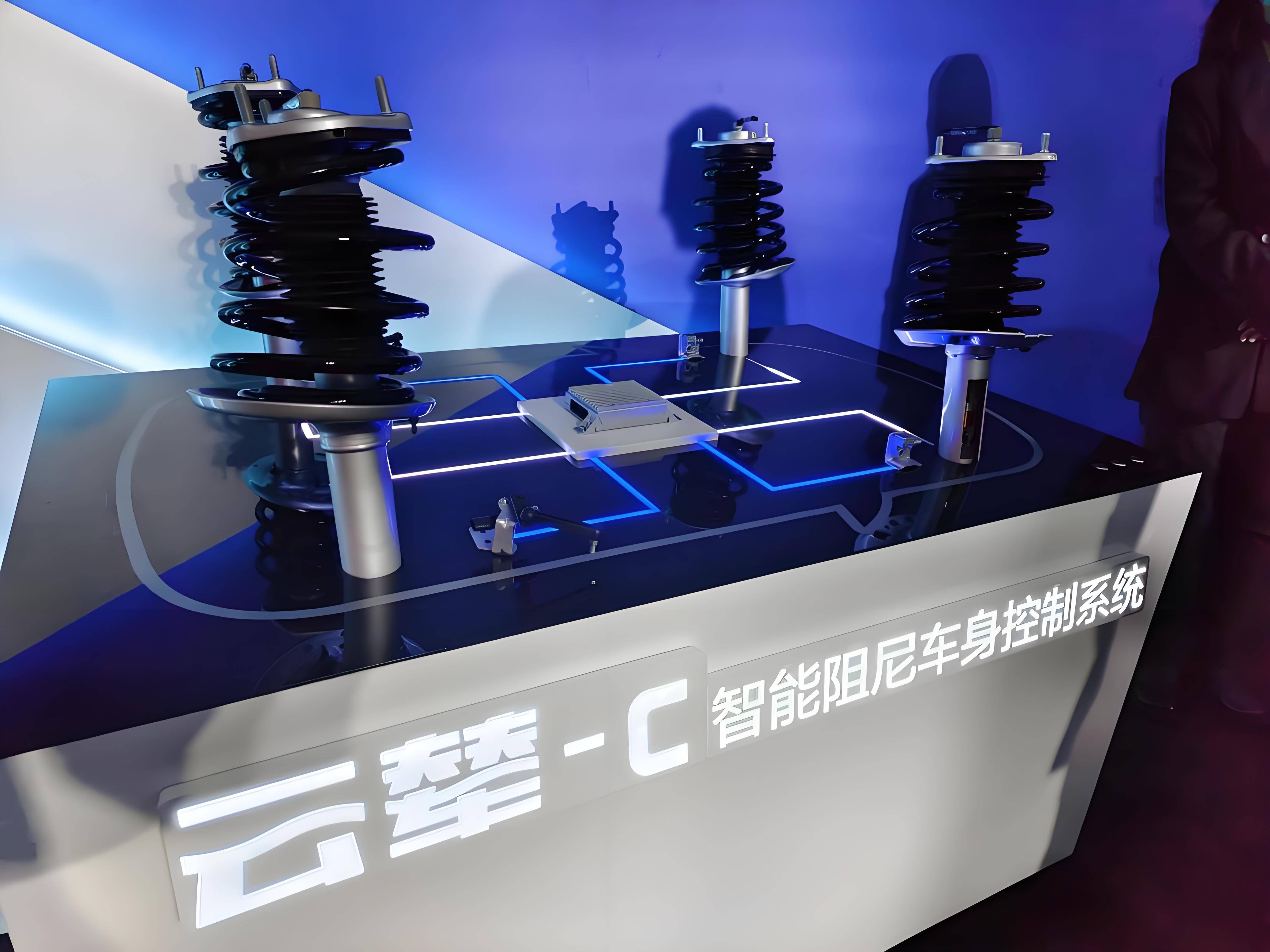

漢L EV的刀片電池通過蜂窩結構提升了抗穿刺能力,內阻降低50%,大大降低了熱失控風險,其安全性經過了市場的長期驗證。同時,云輦 - C智能阻尼系統能夠實時調節懸掛硬度,降低高速側翻風險。

小米SU7采用寧德時代CTB一體化電池,提升了車身剛性,但未公布具體穿刺測試數據。其標配5顆毫米波雷達,主動剎車響應速度達150ms,主要依賴智能輔助系統來提升主動安全性能。

綜合來看,漢L EV在電池安全性上更具優勢,而SU7則通過智能輔助為主動安全提供保障。

操控性能:舒適與運動的不同取向

漢L EV配備前雙叉臂 + 后五連桿懸架,搭載道路預瞄功能,能夠提前150米感知路面,濾震表現出色,轉向調校偏中性,為乘客提供了舒適的駕乘體驗,適合家庭用戶和多場景出行。

小米SU7采用相同的懸架結構,但調校偏硬,轉向靈敏度高,后驅布局帶來了“甩尾”等操控樂趣。不過,由于調校偏運動,后排舒適性相對遜于漢L EV。

在操控性能方面,漢L EV注重多場景的適用性和舒適性,而SU7則更專注于為駕駛者帶來駕駛激情。

結論:需求導向下的理性之選

比亞迪漢L EV憑借出色的低溫續航和充電性能,更適合北方用戶應對寒冷天氣;其大空間和舒適性,對家庭用戶極具吸引力;極限加速和快充技術也能讓性能發燒友為之傾心。

小米SU7則以智能生態優勢,贏得年輕科技愛好者的青睞;長續航能力滿足南方通勤族減少充電次數的需求;運動調校為操控優先的駕駛者帶來極致駕駛體驗。

比亞迪憑借垂直整合能力構建了強大的硬件護城河,而小米則通過生態優勢開辟了差異化的競爭戰場。消費者在選擇時,無需執著于“絕對最優”,而應根據自身的用車場景和需求做出決策。是追求“安全與效率”,還是偏好“智能與激情”,答案就在自己的實際需求之中。