當2024年2月4日港交所的鐘聲響起,小米集團總市值突破萬億港元時,資本市場見證的不僅是一個科技巨頭的崛起,更是一場關于中國企業進化論的生動演繹。從最初被質疑的"互聯網豬",到如今手握手機、AIoT、新能源汽車、AI四大核心業務的科技航母,小米用14年時間完成了從"追風者"到"造風者"的蛻變。

一、風口方法論:雷軍的"時空折疊"戰略

2005年的中國互聯網浪潮中,雷軍帶領金山軟件與微軟Office鏖戰,用WPS證明了中國軟件的突圍能力。但當2007年金山上市時,這位"中國第一程序員"卻陷入迷茫——BAT已乘著搜索、電商、社交的東風扶搖直上,而專注工具軟件的金山市值僅為騰訊的1/50。

雷軍在金山時期的經歷,為其創立小米埋下了深刻的戰略基因。當BAT在互聯網浪潮中乘風破浪時,金山的辦公軟件雖然戰勝了微軟,卻錯失了整個互聯網時代。這種切膚之痛讓雷軍領悟到:企業必須建立多維度的時空折疊能力。

這場商業覺醒與領悟也催生了雷軍著名的"風口方法論":當站在風口上,豬都能飛上天。2010年創立小米時,他不再執著于"對抗巨頭",轉而開始主動捕捉技術浪潮。而小米的"風口方法論"本質上是對產業周期的精準把握,也就是企業必須建立多維度的時空折疊能力。

2010年智能手機革命前夕,雷軍團隊敏銳捕捉到移動互聯網的三大關鍵變量:高通驍龍芯片的成熟、安卓系統的開源化、3G網絡的普及。這種戰略預判能力,使得小米1代能以1999元的顛覆性價格切入市場,用"硬件+軟件+互聯網服務"的商業模式重構手機產業格局。

這種時空折疊能力在IoT時代再次展現威力。當傳統家電企業還在糾結智能化路徑時,小米已通過生態鏈模式快速構建起包含2000+SKU的智能家居矩陣。截至2023年底,小米AIoT平臺連接設備數突破6.89億臺,形成全球最大的消費級智能物聯網平臺。

二、創新飛輪:從產品革命到生態革命

小米的商業密碼,藏在"創新飛輪"的持續轉動中。第一代飛輪始于MIUI系統的"參與感"創新:每周更新的開發版系統、10萬"米粉"共創的社區文化、用戶需求直達工程師的反饋機制。這種開放創新體系,讓小米手機用4年時間就登頂中國市場份額榜首。

第二代飛輪是生態鏈戰略的"竹林效應"。通過"投資+孵化"模式,小米培育出華米、云米、九號公司等上市企業,形成共生共榮的生態體系。這種模式既保證了產品矩陣的快速擴張,又通過規模效應降低邊際成本。2023年Q3財報顯示,IoT與生活消費品收入同比增長16.5%,毛利率提升至14.2%。

第三代飛輪正在新能源汽車領域加速轉動。小米汽車工廠9000噸壓鑄機的轟鳴聲,標志著制造能力的質變突破。雷軍宣稱的"十倍投入"并非虛言:研發團隊超3400人,專利申報超2000項,自建電池包工廠的舉動更是打破行業常規。這種重投入策略,正在重構智能電動汽車的價值鏈條。

三、技術深水區:穿越周期的硬核實力

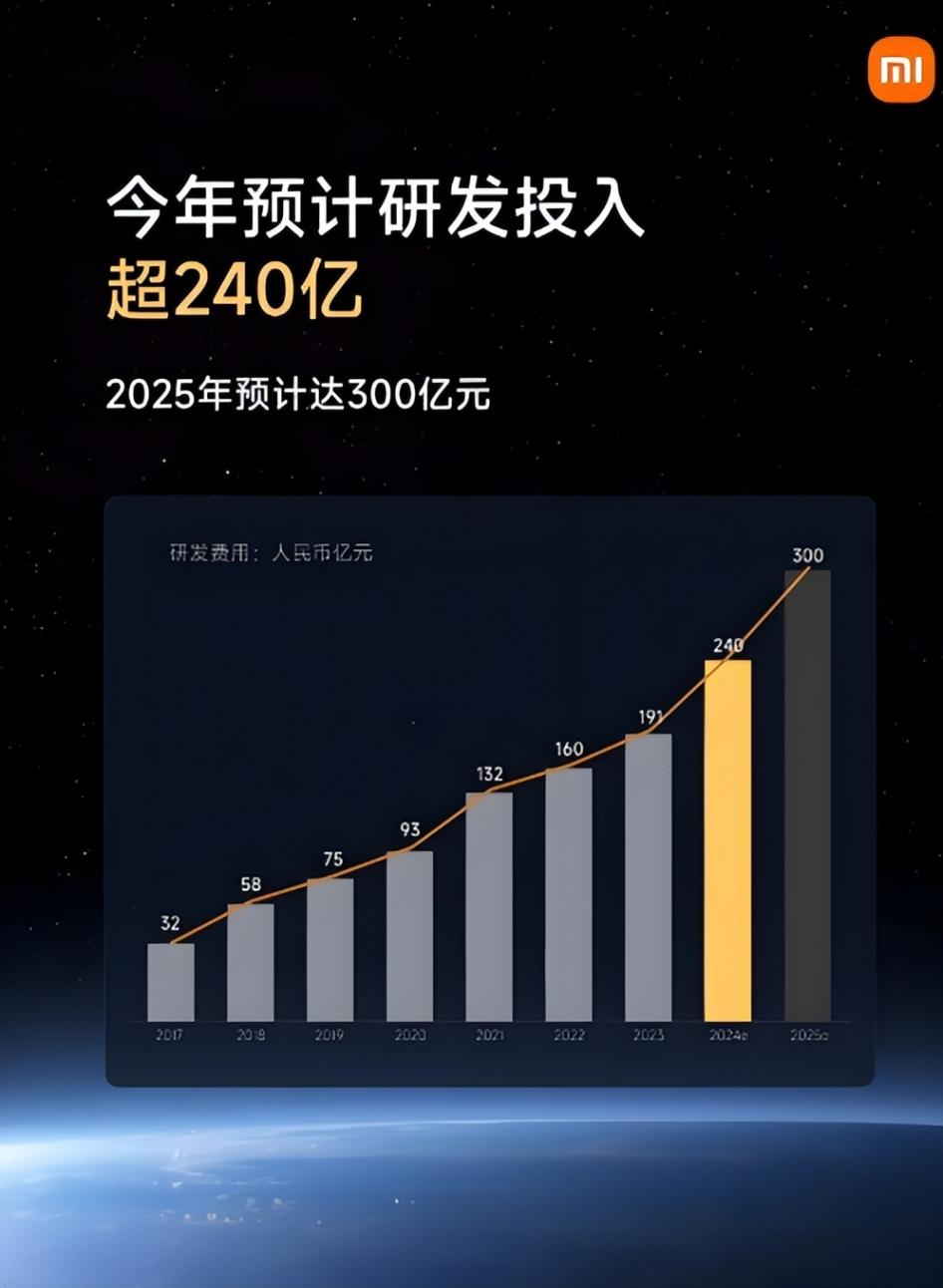

當市場質疑小米的"風口依賴癥"時,其研發投入曲線給出了有力回應。2023年研發支出達191億元,同比增長19.2%,過去五年累計研發投入超700億元。在看似追風的表象下,是向技術深水區挺進的堅定步伐。

在影像技術領域,小米與徠卡聯合研發的Summilux鏡頭系統,將移動影像帶入"光學時代";澎湃OS的誕生,標志著其操作系統完成從UI到內核的跨越;大壓鑄技術、固態電池等創新,則展現出在先進制造領域的硬實力。這些技術積淀,使得小米在XR設備、人形機器人等前沿領域快速卡位,也讓讓小米在新能源汽車領域再現威力:自2021年宣布造車以來,已申請汽車專利超2100件,電池熱管理技術突破-30℃低溫續航,電機轉速達到全球最高的27200rpm。

專利布局更顯戰略縱深:全球授權專利超3.5萬件,5G標準必要專利聲明量進入全球前十。在AI大模型賽道,MiLM-13B以130億參數規模躋身全球第一梯隊,手機端側大模型落地速度領先行業。這些技術儲備,正在將"風口機遇"轉化為可持續的競爭優勢。

四、組織進化論:從游擊隊到集團軍

小米的組織嬗變,是其跨越周期的關鍵支撐。創業初期"小米加步槍"的極客團隊,已進化為擁有3.7萬員工的科技軍團。這種進化體現在三個維度:

首先是人才結構的升級。引進原寶馬設計師李田原、自動駕駛專家李肖等頂尖人才,研發人員占比提升至52%。其次是管理體系的迭代,從扁平化架構向"專業化中臺+敏捷前臺"轉型,形成手機×AIoT、智能電動汽車、創新業務三大戰略集群。最后是全球化能力的構建,海外市場收入占比持續保持在50%左右,在印度、歐洲等地建立本地化運營體系。